稲荷神社について

御祭神

【主祭神】 稲倉魂命・豊受姫命

【配祀神】 応神天皇・軻遇突智命・月読命・天照皇大神

稲荷神社の謂(いわれ)

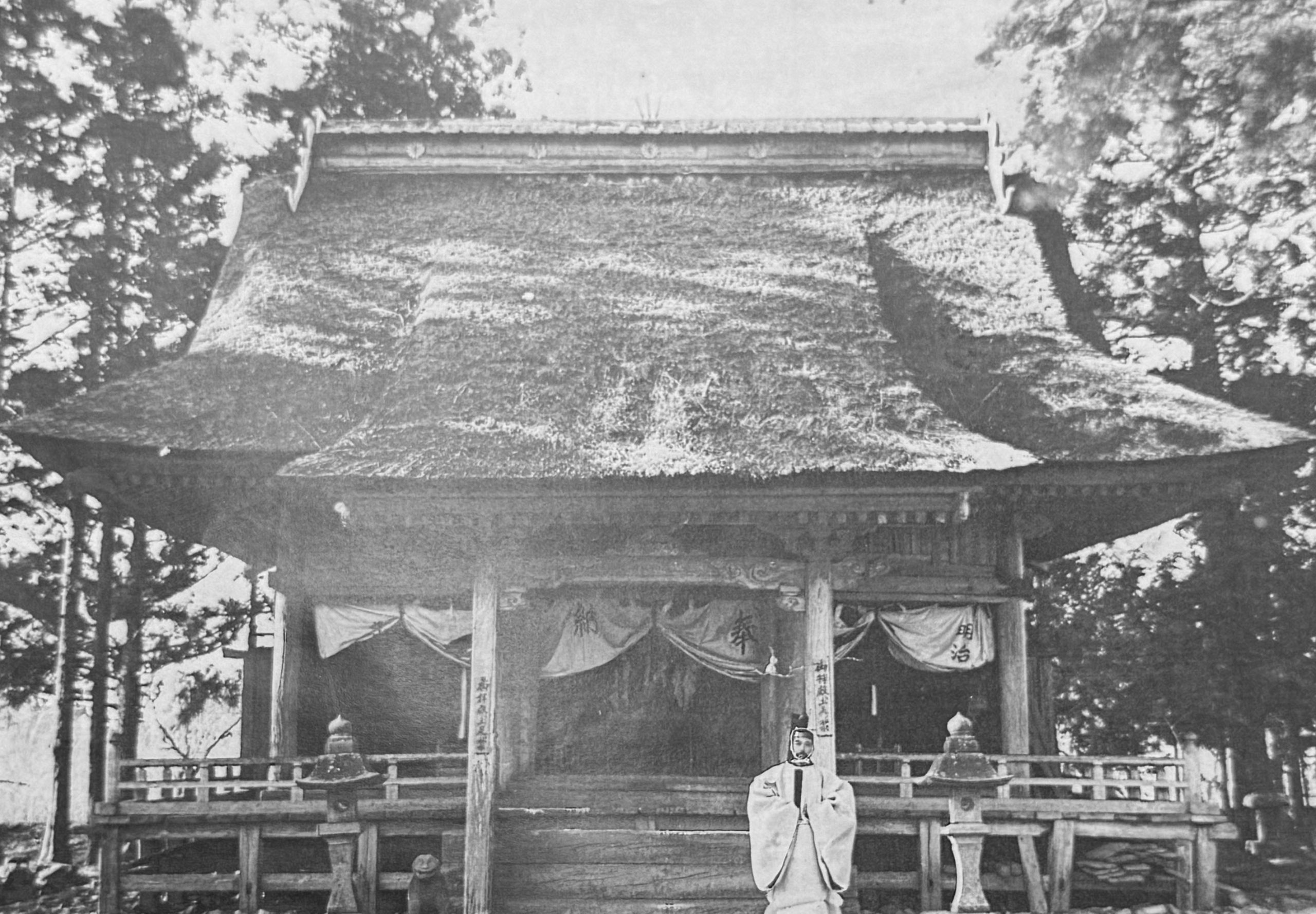

現在の稲荷神社は、天正十年(1582年)に甲州武田勝頼の遺族が豊里町の沼崎山に神様を祀ったことが始まりました。寛文二年(1661年)に荒れた地だった豊里町新田地区の開墾、開拓等にとりかかりました。

社殿は今も当時のままで、当神社は明治12年6月に村社となり新田地区の開墾の完成し、社殿も新築し、豊作を祈り、感謝し祭りが行われるようになりました。

まめからさん神社の由来

稲荷神社は「まめからさま」の愛称で呼ばれており、旧暦でお祭りを行っていた時代、神社の周辺は大豆畑だったそうです。

祭りが賑わい訪れる人々に収穫間近い豆畑が踏み荒らされて、豆が『から』になってしまった事から、誰が言うとなくこの稲荷神社を「まめからさま」と呼び名がついたとされています。

上町法印神楽

上町法印神楽は、稲荷神社の例大祭に奉納されてきた神楽であり、江戸時代初期、登米郡内の修験道を信仰している法印(僧侶の最高位)が神楽組を組織しました。

開拓の竣工と豊作を祈念した祭礼行事などで楽を奏して神楽を舞い神話を分かりやすく面白く演じてくれるということで親しく身近な身近な存在ととなった。

上町法印神楽は、県の無形民俗文化財に指定されており、現在は毎年10月の体育の日の前日に開催されています。

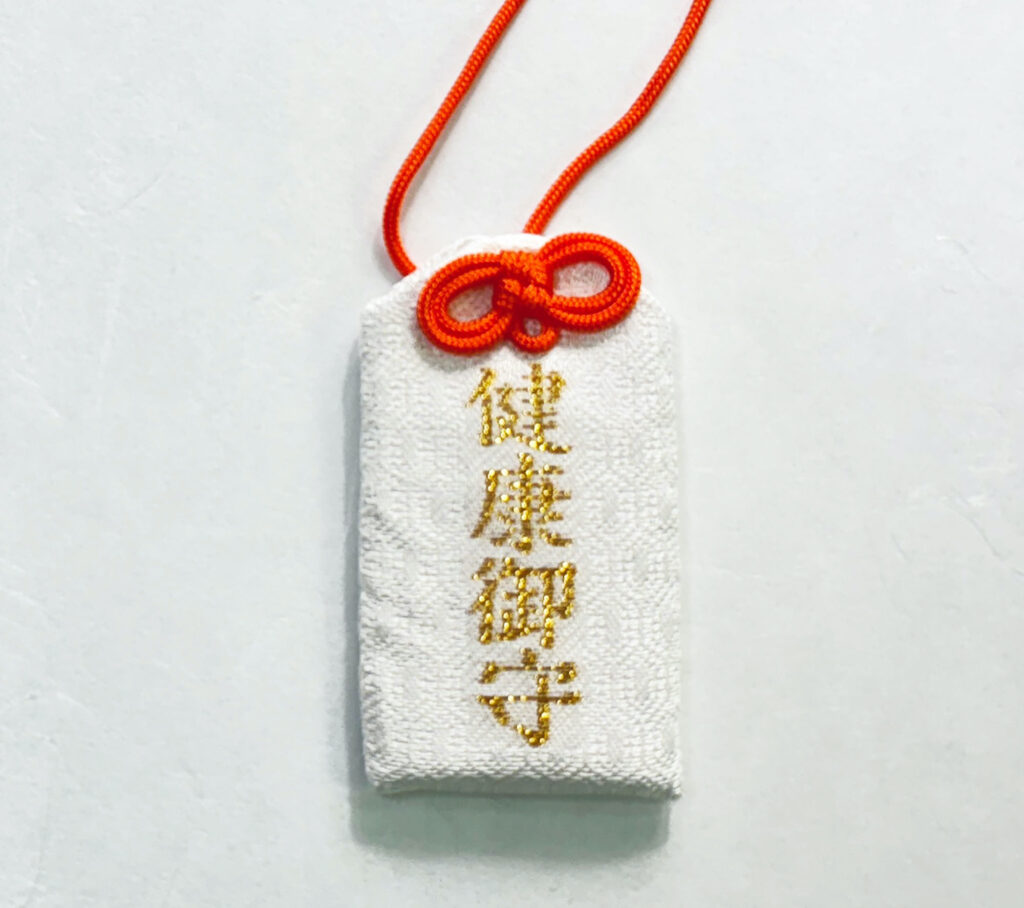

ご祈祷について

ご祈祷の受付

ご祈祷の受付はお電話、または稲荷神社公式LINEからお受け致しております。

ご祈祷を受ける方の次の点をお話しください。

※ご祈祷を受ける際は事前の予約をお願いいたします

①願い事の種類 ②住所 ③氏名 ④生年月日 ⑤祈祷料 ⑥申込者の氏名・連絡先など

※団体祈祷について(内容・人数)、当神社のホームページ内に掲載されていないご祈祷やお祓いの相談など

お気軽にお問合せください。

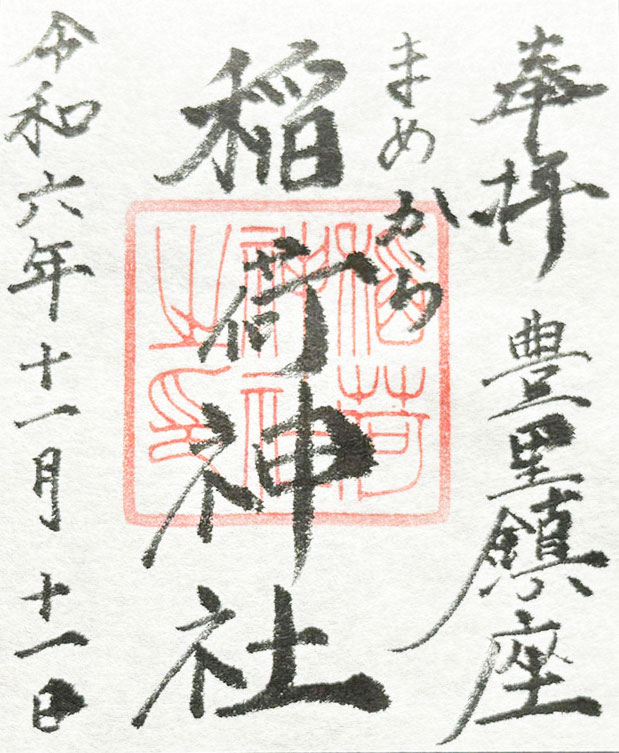

御朱印

書置きは賽銭箱に常時配布箱を設置しておりますので

ご自由にお取りください。(正月時は授与所にございます)

直接御朱印帳に記入希望の方は事前にご連絡ください。

※例大祭時や正月はお待ち頂く場合がございます。

初穂料:500円

厄年一覧表

日本には古来から、人生の節目を『厄年』として忌み慎むならわしがあります。厄年とは、人間の一生のうち、何らかの厄難に遭遇する恐れの多い年齢をいいます。地域によって多少異なる事も有りますが数え年で数え、男性が25歳・42歳・61歳女性が19歳・33歳・37歳を本厄といい、この年齢の前後を前厄・後厄といいます。

中でも男性の42歳、女性の33歳は「死に」「散々」に通じるとして一生の中で「大厄」といわれ特に注意が必要とされています。

【令和8年度 厄年一覧表】

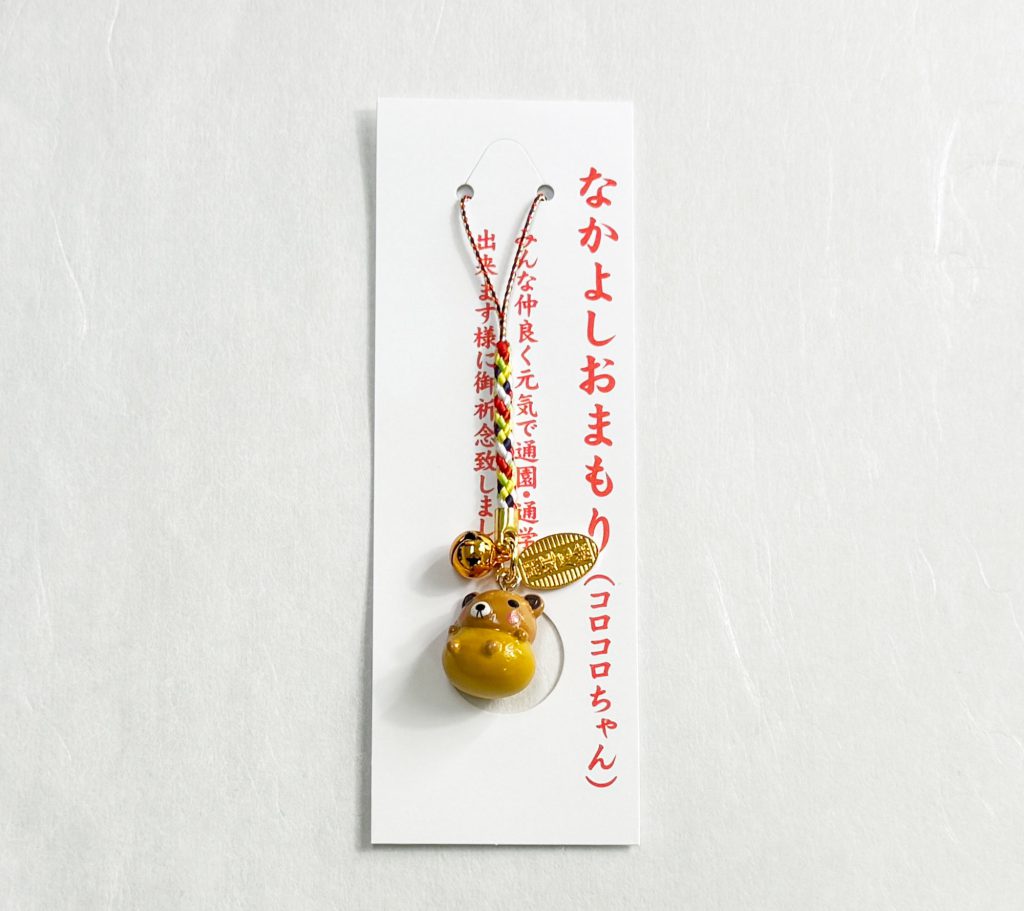

七五三詣

男子は三歳と五歳、女子は三歳と七歳この年の十一月十五日に無事成長を願ってお参りする習わしです。現在は、十一月十五日に限らず、その前後一ヶ月ほどの間にお参りされる方が増えております。

数え年でのお参りが本来ですが満年齢での参拝も増えております。

受付期間:11月〜12月中旬頃 ※事前予約が必須となります。

祈祷料:5,000円〜